Penerapan Image Fusion Citra Satelit Landsat 7 ETM+ Untuk Pemetaan Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Segara Anakan

Prinsip dari image fusion adalah menggabungkan citra komposit resolusi rendah dengan dengan citra tunggal resolusi tinggi untuk menghasilkan citra keluaran yang mengacu pada ukuran piksel citra resolusi tinggi. Terdapat berbagai macam metode penggabungan dua buah citra, antara lain adalah dengan menggunakan metode transformasi warna ternormalisasi (Brovey) dan transformasi HSI (Hue, Saturation, and Intensity).

Pemetaan penggunaan lahan dapat dilakukan dengan interpretasi secara visual berdasarkan unsur-unsur interpretasi, seperti warna, bentuk, ukuran, tekstur, lokasi, pola, dan asosiasi. Kombinasi antara citra komposit 457 (resolusi 30 meter) dengan saluran 8 yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi (15 meter) menghasilkan citra baru yang lebih mudah diinterpretasi secara visual.

Pemetaan penggunaan lahan dilakukan melalui interpretasi secara visual terhadap citra gabungan (image fusion) Landsat komposit 457 dengan saluran 8 (pankromatik) Landsat 7 ETM+. Kombinasi antara citra komposit 457 (resolusi 30 meter) dengan saluran 8 yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi (15 meter) menghasilkan citra baru yang lebih mudah diinterpretasi secara visual.

Transformasi Brovey dan HSI dipilih karena transformasi ini memiliki kebenaran nilai spektral yang baik apabila diterapkan pada dua buah citra yang teregistrasi secara spasial dengan baik pula. Citra multispektral dan citra pankromatik pada Landsat 7 ETM+ direkam secara serentak/bersama menggunakan sensor yang sama sehingga menghasilkan citra yang teregistrasi dengan sempurna. Kondisi tersebut menyebabkan penggabungan citra multispektral dan pankromatik Landsat 7 ETM+ dengan menggunakan transformasi Brovey dan HSI menjadi lebih baik dibandingkan dengan penggabungan dua jenis citra yang berlainan sensornya, misalnya multispektral Landsat 7 ETM+ dengan SPOT pankromatik.

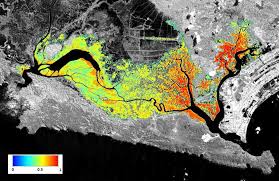

Gambar diatas menunjukkan citra komposit 457 dan citra pankromatik yang digabungkan dengan menggunakan dua teknik yang berbeda. Citra hasil gabungan terlihat lebih detil secara spasial dibandingan citra komposit 457 sebelum digabungkan karena citra hasil gabungan memiliki resolusi spasial sama dengan citra pankromatik. Citra hasil transformasi Brovey dan IHS memiliki pola warna yang mirip dengan citra komposit 457 asli, walaupun untuk penelitian lebih mendalam terdapat perbedaan pada nilai spektralnya (spectral distortion).

Kedua teknik transformasi tersebut secara jelas menghasilkan citra dengan kualitas visual yang lebih baik dibandingkan dengan citra asli sehingga sangat membantu dalam proses interpretasi penggunaan lahan daerah Segara Anakan dan sekitarnya.

Klasifikasi multispektral beracuan menggunakan 7 kelas training sample meliputi kelas tubuh air, vegetasi kerapatan tinggi, vegetasi kerapatan rendah, lahan basah, lahan kosong, lahan pertanian, dan vegetasi payau/mangrove. Hasil dari klasifikasi multispektral merupakan obyek-obyek penutup lahan yang berbeda hanya menurut karakteristik spektralnya saja. Oleh karena itu untuk memperoleh kelas penggunaan lahan dari penutup lahan tersebut, maka dilakukan klasifikasi ulang secara visual dengan memperhatikan karakteristik spasial setiap obyek, dengan asumsi bahwa kelas penutup lahan dengan nilai spektral yang sama dapat merupakan obyek yang berbeda apabila posisi spasialnya berbeda. Hasil interpretasi ulang penutup lahan menghasilkan klasifikasi sebanyak 9 kelas penggunaan lahan.

Kawasan Hutan Mangrove Segara Anakan berada pada wilayah tujuh kecamatan yaitu : Kecamatan Jeruk Legi, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Patimuan Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, dan Kecamatan Cilacap Selatan. Penggunaan lahan yang diinterpretasi dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan yang berada di dalam area Kawasan Hutan Mangrove Segara Anakan KPH Banyumas Barat. Terdapat 9 macam penggunaan lahan yang terdapat di dalam area kawasan hutan tersebut, yaitu : hutan mangrove, sawah tadah hujan, sawah irigasi, vegetasi dara/semak belukar, permukiman desa, lahan kosong, perkebunan, tambak, dan tubuh air/rawa-rawa.

Hutan mangrove terdistribusi di bagian tengah hingga timur Kawasan Hutan Segara Anakan dengan luasan sebesar 5.008,14 Ha. Luasan tersebut hanya sebesar 32,98 % saja dari total luas area kawasan hutan sementara area sisanya sebagian besar telah terkonversi menjadi penggunaan lahan lainnya. Kondisi tersebut disebabkan karena batas kawasan hutan yang dimiliki oleh KPH Banyumas Barat tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan dimana telah terjadi pengendapan lumpur yang besar di laguna Segara Anakan, yaitu sebesar 7 juta m3/th (Saputra, 2003) sehingga terjadi pergerakan garis pantai secara cepat menutupi laguna Segara Anakan. Bertambahnya daratan yang menutupi laguna mengakibatkan hutan mangrove mengalami pergerakan ke arah laguna disebabkan proses suksesi yang dilakukan tumbuhan mangrove sesuai dengan syarat tumbuhnya yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lain halnya dengan mangrove di bagian depan yang terus mengalami pertumbuhan ke arah laguna, mangrove di bagian belakang lambat laun menjadi mati karena daerah yang dulunya merupakan daerah pasang surut sekarang sudah tidak lagi dipengaruhi oleh air laut dan letaknya menjadi semakin jauh dari garis pantai.

Bagian hutan mangrove yang mati karena suksesi tersebut berada di sebelah utara laguna Segara Anakan sebagian telah dikonversi menjadi sawah tadah hujan, sawah irigasi, permukiman desa, dan lahan kosong.

Kondisi pesisir di sebelah timur relatif tidak mengalami perubahan sehingga distribusi hutan ke arah laut tidak mengalami perubahan yang berarti. Akan tetapi area hutan mangrove di bagian belakang tetap mengalami tekanan dari masyarakat sehingga area yang dulunya merupakan hutan mangrove sekarang telah berubah menjadi tambak, perkebunan, vegetasi darat/semak belukar dan rawa-rawa. Luasan penggunaan lahan di Kawasan Hutan Mangrove Segara Anakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pemetaan penggunaan lahan dapat dilakukan dengan interpretasi secara visual berdasarkan unsur-unsur interpretasi, seperti warna, bentuk, ukuran, tekstur, lokasi, pola, dan asosiasi. Kombinasi antara citra komposit 457 (resolusi 30 meter) dengan saluran 8 yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi (15 meter) menghasilkan citra baru yang lebih mudah diinterpretasi secara visual.

Pemetaan penggunaan lahan dilakukan melalui interpretasi secara visual terhadap citra gabungan (image fusion) Landsat komposit 457 dengan saluran 8 (pankromatik) Landsat 7 ETM+. Kombinasi antara citra komposit 457 (resolusi 30 meter) dengan saluran 8 yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi (15 meter) menghasilkan citra baru yang lebih mudah diinterpretasi secara visual.

Transformasi Brovey dan HSI dipilih karena transformasi ini memiliki kebenaran nilai spektral yang baik apabila diterapkan pada dua buah citra yang teregistrasi secara spasial dengan baik pula. Citra multispektral dan citra pankromatik pada Landsat 7 ETM+ direkam secara serentak/bersama menggunakan sensor yang sama sehingga menghasilkan citra yang teregistrasi dengan sempurna. Kondisi tersebut menyebabkan penggabungan citra multispektral dan pankromatik Landsat 7 ETM+ dengan menggunakan transformasi Brovey dan HSI menjadi lebih baik dibandingkan dengan penggabungan dua jenis citra yang berlainan sensornya, misalnya multispektral Landsat 7 ETM+ dengan SPOT pankromatik.

Gambar diatas menunjukkan citra komposit 457 dan citra pankromatik yang digabungkan dengan menggunakan dua teknik yang berbeda. Citra hasil gabungan terlihat lebih detil secara spasial dibandingan citra komposit 457 sebelum digabungkan karena citra hasil gabungan memiliki resolusi spasial sama dengan citra pankromatik. Citra hasil transformasi Brovey dan IHS memiliki pola warna yang mirip dengan citra komposit 457 asli, walaupun untuk penelitian lebih mendalam terdapat perbedaan pada nilai spektralnya (spectral distortion).

Kedua teknik transformasi tersebut secara jelas menghasilkan citra dengan kualitas visual yang lebih baik dibandingkan dengan citra asli sehingga sangat membantu dalam proses interpretasi penggunaan lahan daerah Segara Anakan dan sekitarnya.

Klasifikasi multispektral beracuan menggunakan 7 kelas training sample meliputi kelas tubuh air, vegetasi kerapatan tinggi, vegetasi kerapatan rendah, lahan basah, lahan kosong, lahan pertanian, dan vegetasi payau/mangrove. Hasil dari klasifikasi multispektral merupakan obyek-obyek penutup lahan yang berbeda hanya menurut karakteristik spektralnya saja. Oleh karena itu untuk memperoleh kelas penggunaan lahan dari penutup lahan tersebut, maka dilakukan klasifikasi ulang secara visual dengan memperhatikan karakteristik spasial setiap obyek, dengan asumsi bahwa kelas penutup lahan dengan nilai spektral yang sama dapat merupakan obyek yang berbeda apabila posisi spasialnya berbeda. Hasil interpretasi ulang penutup lahan menghasilkan klasifikasi sebanyak 9 kelas penggunaan lahan.

Kawasan Hutan Mangrove Segara Anakan berada pada wilayah tujuh kecamatan yaitu : Kecamatan Jeruk Legi, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Patimuan Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, dan Kecamatan Cilacap Selatan. Penggunaan lahan yang diinterpretasi dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan yang berada di dalam area Kawasan Hutan Mangrove Segara Anakan KPH Banyumas Barat. Terdapat 9 macam penggunaan lahan yang terdapat di dalam area kawasan hutan tersebut, yaitu : hutan mangrove, sawah tadah hujan, sawah irigasi, vegetasi dara/semak belukar, permukiman desa, lahan kosong, perkebunan, tambak, dan tubuh air/rawa-rawa.

Hutan mangrove terdistribusi di bagian tengah hingga timur Kawasan Hutan Segara Anakan dengan luasan sebesar 5.008,14 Ha. Luasan tersebut hanya sebesar 32,98 % saja dari total luas area kawasan hutan sementara area sisanya sebagian besar telah terkonversi menjadi penggunaan lahan lainnya. Kondisi tersebut disebabkan karena batas kawasan hutan yang dimiliki oleh KPH Banyumas Barat tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan dimana telah terjadi pengendapan lumpur yang besar di laguna Segara Anakan, yaitu sebesar 7 juta m3/th (Saputra, 2003) sehingga terjadi pergerakan garis pantai secara cepat menutupi laguna Segara Anakan. Bertambahnya daratan yang menutupi laguna mengakibatkan hutan mangrove mengalami pergerakan ke arah laguna disebabkan proses suksesi yang dilakukan tumbuhan mangrove sesuai dengan syarat tumbuhnya yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lain halnya dengan mangrove di bagian depan yang terus mengalami pertumbuhan ke arah laguna, mangrove di bagian belakang lambat laun menjadi mati karena daerah yang dulunya merupakan daerah pasang surut sekarang sudah tidak lagi dipengaruhi oleh air laut dan letaknya menjadi semakin jauh dari garis pantai.

Bagian hutan mangrove yang mati karena suksesi tersebut berada di sebelah utara laguna Segara Anakan sebagian telah dikonversi menjadi sawah tadah hujan, sawah irigasi, permukiman desa, dan lahan kosong.

Kondisi pesisir di sebelah timur relatif tidak mengalami perubahan sehingga distribusi hutan ke arah laut tidak mengalami perubahan yang berarti. Akan tetapi area hutan mangrove di bagian belakang tetap mengalami tekanan dari masyarakat sehingga area yang dulunya merupakan hutan mangrove sekarang telah berubah menjadi tambak, perkebunan, vegetasi darat/semak belukar dan rawa-rawa. Luasan penggunaan lahan di Kawasan Hutan Mangrove Segara Anakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Inventarisasi Penggunaan Lahan di “Kawasan Hutan Segara Anakan” Kabupaten Cilacap

| No. | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | % |

| 1. | Hutan mangrove | 5.008,14 | 32,98 |

| 2. | Sawah tadah hujan | 4.504,51 | 29,66 |

| 3. | Sawah irigasi | 2.038,15 | 13,42 |

| 4. | Vegetasi darat/semak belukar | 1.921,23 | 12,65 |

| 5. | Permukiman desa | 1.159,39 | 7,63 |

| 6. | Lahan kosong | 300,43 | 1,98 |

| 7. | Tubuh air/ rawa-rawa. | 129,42 | 0,85 |

| 8. | Perkebunan | 78,92 | 0,52 |

| 9. | Tambak | 45,59 | 0,3 |

| Total | 15.185,77 | 100% |

(Odie, 2015)

Share This Post:

0 Komentar